GILFRANCISCO [*]

Primeiros Passos

Nasci a 27 de maio de 1952 às três horas em Salvador (BA) num pequeno quarto do Solar – 77 no 3º piso do velho sobrado Imperial da Rua José Joaquim Seabra (1855-1942) governador do Estado da Bahia por duas vezes, a primeira (1912-1916), em campanha violenta, marcada pelo bombardeio da cidade de Salvador por parte de militares rebeldes contra sua candidatura, e a segunda (1920-1924). A Rua que leva seu nome é popularmente conhecida por Baixa do Sapateiro, imortalizada na canção homônima de Ary Barroso:

O amor que perdi

Na Bahia,

Vou contar

Na Baixa do Sapateiro

Encontrei um dia

A morena mais frajola da Bahia

Pedi um beijo,

Não deu

Um abraço, sorriu

Pedi a mão

Não quis dar fugiu

Bahia

Terra da felicidade…

O sobrado, cuja fachada lateral dava para a Praça dos Veteranos, no mesmo quarteirão do Solar nº 5, em frente ao Quartel do Corpo de Bombeiros, no coração da metrópole Lusitana colonizada onde se ouvia os gemidos do passado. Filho de Odilon Francisco dos Santos (08.06.1927/19.07.1984) e Antônia Rufina França (30.04.1923/06.04.2010), tendo como avós paternos José Emanoel e Maria Conceição de Jesus (Sergipanos de Nossa Senhora das Dores) e como avós maternos Leovigildo Pereira França e Donata Rufina de Jesus (Baianos de Coração de Maria). Éramos quatro filhos, sendo dois do primeiro casamento de minha mãe. Dormíamos todos no pequeno cômodo em Cama-Patente, marca de preferência nacional dos pobres, desde 1919, cuja filial da fábrica ficava a Rua Dr. Manuel Vitorino, antigo bairro da Preguiça, na parte baixa da cidade do Salvador.

O Edifício 77 apresenta detalhes neoclássicos – o semicírculo em cima portas e janela, mas chora por socorro diante do seu previsível desmoronamento. Tanto o 77 como o 5 (Solar do Gravatá) eram arrendados a Vó Nena, velha de pigarro forte, bebia diariamente cerveja e fumava cigarro de macho. Vestia umas saias cumpridas e rendadas com dois bolsos grandes onde carregava muitas chaves e um bolo de dinheiro que recebi diariamente dos inquilinos. Morava no nº 5, mas passava o dia todo entre os dois prédios cobrando os devedores, acompanhando alguns operários para reparos hidráulicos, reforma nos tabiques ou no telhado.

Apesar de tombado dede 1974 o Solar do Gravatá importante por terem residido antigos combatentes das lutas pela Independência da Bahia, encontra-se bastante deteriorado, com risco de desabamento. Passei parte da infância brincando neste solar, que possuía um quintal espaçoso em terraço, dividido por muros, onde estava à senzala e banheiros azulejados, além de ter saída para a ladeira da Palma com acesso a Rua do Bângala (atual Luiz Gama) onde nasceu Dorival Caymmi. Por aqui se ouvia muitas histórias do passado. Lembro-me de D. Raimunda quituteira, Mãe de Santo de candomblé afamado.

Solar Gravatá antes da reforma Foto: Reprodução

Filho de Antônia Rufina França (1923-2010) doméstica natural do município de Coração de Maria (Baixa d’Areia), situado a 20 quilômetros de Feira de Santana, Estado da Bahia e Odilon Francisco dos Santos (1927-1984) sergipano do povoado de Tabocas, região Sul de Nossa Senhora das Dores (SE). Meu pai me contou que veio para Salvador corrido, havia furado o olho de um jovem com um cavaco, uma farpa de pau sobra de um tamborete de madeira. A motivação da agressão foi um desafeto com a vítima por simples pilhéria. Odilon não tinha formação acadêmica nem sofisticação intelectual nenhuma, utilizava das suas habilidades para desempenhar as atividades profissionais era o que chamamos um “Faz Tudo”: pedreiro, pintor, carpinteiro, cabeleireiro, eletricista e por fim operador de Radioamador da estação receptora e transmissora da Universidade Federal da Bahia – UFBA – com especialização feita em São Paulo, por exigência da própria universidade. Entendia um pouco de tudo, pois havia prestado serviço militar no Quartel de Amaralina e trabalhado na construção dos prédios do IAPETEC e da Reitoria nos fins dos anos 40, quando foi nomeado como servidor federal da Universidade.

Ele era também nosso cabeleireiro e para economizar aprendeu uma nova profissão. Comprou duas máquinas e mensalmente cortava nossos cabelos e o corte que mais gostava de nos presentear eram os tipos pimpão e cuia, como se fossemos soldados. Às vezes aventurava um corte em algum vizinho quando solicitado, não cobrava nada, era uma maneira de ganhar prestígio. Invoquei-me um dia e disse-lhe que iria deixar o cabelo crescer, ao ponto que os colegas no ginásio passaram a me chamar de Roberto Carlos. Peguei gosto, até hoje uso cabelos longos.

Para ter uma ideia da sua capacidade de criatividade aflorada pela necessidade, o primeiro quarto em que morávamos no velho sobrado não tinha janela, sendo muito abafado para as crianças. Então Odilon teve a ideia de improvisar um condutor de ar feito todo em madeira ligando o quarto à janela do corredor. Foi uma grande invenção, a corrente de ar vinha do Largo da Palma, estava resolvido um problema que o afligia há muito tempo. Lembro-me que colocava a cabeça no condutor para receber o ar frio e gritar para que meu irmão ouvisse na outra extremidade. Muitos anos após termos saído do solar, sempre eu estava visitando antigos vizinhos, e percebia que o condutor de ar continuava lá, servindo a outro morador.

Os Casarões

Do sótão do casarão 77 ensaiava o bailar dos periquitos, das pipas que arribava no céu como balões de São João. O abc e a tabuada foram aprendidos na residência de D. Maria Augusta no Gravatá, próximo ao Beco dos Cravos, onde morava o coleguinha Reginaldo, hoje médico em Alagoinhas. O Gravatá que liga a Praça dos Veteranos a Rua da Independência era o núcleo dos Malês, no mesmo corredor da residência de Luiza Mahim (líder da Revolta Malês, 1835), mãe do poeta abolicionista Luís Gama (1830-1882), autor das Primeiras Trovas Burlescas, de Getulino (1859). Lá fiquei por vezes em pé, quietinho olhando para a desbotada parede úmida sobre um pequenino e frágil tamborete de madeira, aproveitado das taboas das caixas de maçã por não saber tabuada. Lá a palmatória gemia como geme a viola nas mãos dos violeiros. Lá em plena sabatina, no exato momento em que fui pegar a pequena tábua da “licença” para ir ao banheiro fui mordido no rosto pelo cachorro da casa, ao passar próximo à sua comida. Foi um horror! Eu gritava ao mesmo tempo em que chorava e as duas senhoras aflitas me colococaram deitado sobre a mesa para os primeiros curativos. O ferimento fora limpo com Água Oxigenada e Mercúrio Cromo. Assim o amor e solidão nasceram e cresceram comigo, entre cubículos de tabique que amparavam putas, homossexuais, operários, ambulantes, lavadeiras, diaristas, etc.

Em minha residência nunca teve livros, exceto uma pequena coleção dos contos infantis publicados em quatro volumes do dinamarquês Hans Christian Andersen (1805-1875), patrono mundial da literatura infantil. Estórias como O patinho feio, O valente soldado de chumbo, A Sereiazinha, Os novos trajes do Imperador, A menina dos fósforos, marcaram profundamente o percurso do menino de sete ou oito anos. Todas as estórias eram lidas por mim mesmo, pois minha mãe era analfabeta, não lia nem escrevia somente alfabetizada anos depois pelo projeto Mobral, patrocinado pelo Clube das Mães, da Maternidade Tysila Balbino, localizada na Baixa das Quintas. Nos anos 90 já morando em Aracaju consegui comprar Livro e CD de várias dessas histórias através da coleção da Folha de São Paulo “As melhores histórias de todos os tempos” e sempre que posso estou ouvindo.

Quinta dos Lázaros

Muito distante da cidade, existia um lugar reservado ao descanso dos padres jesuítas, denominado Quinta do Tanque (assim chamado pela abundância de águas das chuvas que ali se acumulava) onde o padre Antonio Vieira escreveu os seus famosos Sermões, muitos deles protestando contra as iniquidades e outros de louvor a Deus. Com a expulsão dos jesuítas que ocuparam aquele local (hoje Arquivo Público do Estado), a área foi transformada em isolamento e hospital para morféticos e leprosos no ano de 1784. Três anos depois, foi inaugurado o cemitério para o fim exclusivo de enterrar doentes do Hospital Público de São

Cristovão dos Lázaros. Com a epidemia da cólera morbus em 1850, o presidente da província Francisco Gonçalves de Matos, liberou aquela necrópole, permitindo que fosse considerada de uso público, conhecido hoje por cemitério Quintas dos Lázaros. Neste cemitério participei de várias tomadas no documentário A Volta do Boca do Inferno, realizado por Agnaldo Siri Azevedo, em 1977, exibido na Jornada Brasileira de Curta-Metragem.

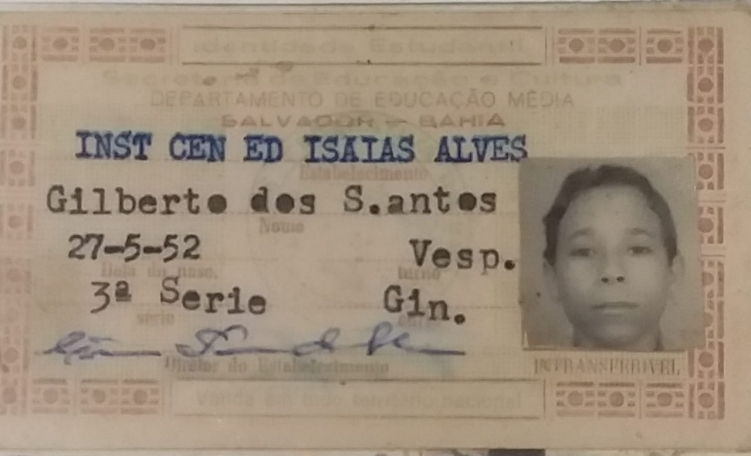

Identidade Estudantil de GILFRANCISCO Foto: Acervo Pessoal

Era uma morada sem incentivo para a leitura, para o estudo regular obrigatório exigido pelo governo. Quem cuidava de matricular os filhos era minha mãe, apesar de analfabeta, achava importante que as crianças deveriam estudar. De todos os irmãos fui o único a cursar uma universidade e ter duas profissões, jornalista e professor universitário, além de registro pela DRT/BA (1979), como Técnico em Espetáculos de Diversões, na função de Assistente de Produção. Alguns dos irmãos não passaram do curso primário ou do ginásio. Seguramente esse triunfo foi conseguido porque eu aos dezessete anos não mais morava com meus pais. Meu irmão Edmilson apesar de mais velho estava sempre atrasado na escola. Nunca estudamos juntos, ele na Escola Municipal Paroquial de Santana que ficava no Largo de Santana, em frente à casa de Nair Saback, limitado pelos fundos do Barracão de bondes de Santana, onde hoje se encontra o Shopping Baixa dos Sapateiros, enquanto eu estudava na Escola Severino Vieira, onde conclui o Curso Elementar em 1965, como era chamado o curso primário. Ele tinha um talento impressionante para as artes plásticas, desenhava muito bem, era detalhista quando desenhava principalmente ônibus e caminhões. Quando rapazola trabalhou como vitrinista em várias lojas do comércio baiano. Mas ao chegarmos à nova residência se envolveu com álcool e maconha, motivo pela qual minha mãe o enviou para o Rio de Janeiro, onde tínhamos vários parentes, todos eram irmãos de minha mãe. Nunca se recuperou dos vícios morreu por lá em 1998.

Meu Pai

Diariamente meu pai trazia o pão (bisnaga) da Padaria Elétrica, a primeira da Bahia a utilizar o novo sistema industrial e o Jornal A Tarde, o mais conservador e o de maior circulação no Nordeste, que depois de lido era colecionado por mim para vender no armazém do espanhol Manolo, localizado nas proximidades do casarão. Após a janta lia o jornal e fazia alguns comentários a minha mãe, principalmente as ocorrências que chegavam ao Hospital Getúlio Vargas (Pronto Socorro), localizado no bairro Canela, próximo a Reitoria da Universidade Federal da Bahia. Muitas das notícias referentes a acidentes, assassinatos, suicídios que estavam no jornal não condiziam com as suas opiniões, pois ele deixava as suas atividades na Reitoria e se dirigia ao hospital para saber o que realmente tinha acontecido. Como estava entrosado com os funcionários e policiais plantonistas do P.S. conseguia todas as informações com minúcias de detalhes.

De posse delas relatava aos colegas minuciosamente e por isso passou a ter alcunha de “Rádio Cultura”, emissora de grande audiência que informava tudo em primeira mão aos baianos, localizada no corredor da Vitória. Ele era um gozador estava sempre colocando apelido nas pessoas. Lembro-me que na Reitoria tinha uma turma de biriteiro: Joselito (Capenga), Compadre Rodrigo, Amadeu (Ceará, pinguço), Tupinambá (pinguçu) Simões do Arquivo (arquivista), Reginaldo (Boião), Ginaldo (Pricudo, boa boca), Topo Gigio (motorista orelhudo muito parecido com o ratinho falante, criado pelo humorista Agildo Ribeiro em 1969), os demais serventes. Um dia compadre Rodrigo que trabalhava no Protocolo entregando correspondências, que era chefiado por Dona Luiza, chegou da farra e foi curtir a ressaca na Casa das Máquinas, no subsolo do prédio, onde meu pai tinha os seus armários de ferramentas. Odilon vendo a situação do colega, deitado no chão sobre papelão, resolveu aprontar mais um das suas: ajeitou o corpo desfalecido, foi até o jardim da Reitoria e trouxe muitas flores, principalmente margarida, veludo e folhas verdes para a ornamentação do corpo do falecido. Em seguida espalhou a notícia, primeiramente entre as meninas da contabilidade e do Setor Pessoal. Imagine que chororô…

O homem era terrível, nosso colega Isidoro tinha função de jardineiro, mas não exercia as atividades porque era um agiota. Na verdade, não trabalhava, apesar de está lotado na Faculdade de Direito, vivia perambulando por várias unidades e tinha como escritório o Banco do Brasil (agência do Campus) onde recebia o pagamento dos seus devedores. Ninguém escapava dele. Na véspera do pagamento ele entregava os cheques a um caixa amigo da agência e os descontos eram feitos antes mesmo da abertura do banco. Quando o funcionário chegava à boca do caixa para sacar e pedia o saldo, já era… o cheque já havia sido compensado.

Isidoro acumulou um patrimônio considerável, carro do ano, sítios, boas casas, muitas mulheres, todo isso chamava à atenção dos invejosos e dos seus devedores. Emprestava dinheiro à grande parte dos funcionários da UFBA, até mesmo aos mais graduados. Os juros eram extorsivos de 20%, por esse motivo meu pai passou a chamá-lo de “Desumano” e o apelido pegou. Terminou sendo assassinado por questões amorosas e financeiras. Não sei por quais motivos meu pai se desentendeu com o colega Antonio, um negro zulu, brabo, de pouca fala que também era garçom do Clube Bahiano de Tênis. Por ser um tipo bruto passou a chamá-lo de Brucutu. Chamá-lo por essa alcunha era arranjar barulho na certa. Eu sempre o respeitei.

Desde os três anos que frequento a Reitoria sendo saudado por todos os colegas de meu pai. Eu gostava de sentar nas grandes enceradeiras Westinghouse enquanto os funcionários estavam encerando o piso de mármore brilhante. A maioria das visitas era feitas durante o dia, mas ocorria também à noite quando íamos levar o café de meu pai quando exigia sua permanência além do horário normal. Houve um tempo em que todas as formaturas da UFBA eram realizadas no auditório da Reitoria, um curso por noite e isso se repetia durante todo o mês. Após entregas dos diplomas e encerramento da solenidade a recepção era realizada na antessala do Reitor e no Salão Nobre de Reunião. Era de se espantar a quantidade de comida, pouca coisa era consumida pelos convidados. A sobra era dividida entre os funcionários e meu pai aparecia em casa com peru, porquinho da Índia inteiro, todo tipo salgados. Na manhã seguinte ao acordar e encontrar a mesa repleta de comida selecionava o que achava interessante e levava em quantidade para dividir entre os colegas na hora da merenda.

Meu pai tinha uma espreguiçadeira de lona toda azul e uma rede que o colega Ferreira havia trazido do Ceará, que estava sempre armada no quintal, sendo disputada por todos nós e alguns coleguinhas. Mas aos domingos era toda dele, gostava de tirar uma soneca depois de tomar algumas doses da aguardente jacaré, a mais popular entre as maiores de nordeste (Serra Grande, Pitu e Caranguejo). Odilon bebia pouco, em compensação fumava mais de uma carteira de cigarros por dia, e a preferência era Continental sem filtro. Houve uma época em que ele fumou por pouco tempo Astória e Gaivota, marcas que tinham um teor bem maior de alcatrão. Segundo minha mãe ele fumava desde garoto, nunca abandonou o vício, parava e logo voltava a fumar. Não tinha jeito. Morreu de repente, praticamente em casa assistindo uma partida de futebol transmitida pela TV, presentes estavam José Carlos meu cunhado, popular Ceará que na verdade era do Rio Grande do Norte, meus irmãos e minha mãe. Levaram as pressas ao Posto Médico em Lauro de Freitas, mas já estava morto aos 57 anos infartado em consequência do tabagismo. Soube da notícia da sua morte por volta de 1 da madrugada, após retornar de uma farra, através do telefonema de Ceará.

Ainda o Casarão

No Casarão 77 havia a velha negra Amelinha que ultrapassava os noventa anos, descendia dos Malês, antiga vendedora noturna de quitutes. Baixinha, meio corcunda, um rosto marcado por sofrimentos, tinha a cabeça toda branquinha. Preparava-se como se fosse a um ritual, torço branco na cabeça (lamaru, turbante feminino ao costume muçulmano), pano da Costa, brincos, colares, braceletes e balangandãs, parecia uma “creoula” da Bahia antiga. Descia às 10 horas da noite com seu tabuleiro e ficava à porta da Farmácia Americana, situada no térreo do casarão. Tudo era preparado durante o dia: cocada, queijada, balas de jenipapo, bolinho de estudante, acarajé, abará e passarinha, tudo isso feito num fogão de lenha ou carvão. A entrada e o interior do pequeno quarto de Amelinha eram todo preto, só fumaça. Diziam que ela já estava naquele ponto há mais de sessenta anos. Tinha freguesia certa, principalmente os bombeiros que entravam e saíam de turnos, soldados da Guarda Civil, Guarda-Noturno ou os seresteiros, jogadores, mulheres da vida que se dirigiam à zona. Minha mãe me disse que ela saía de casa uma vez por semana para assistir missa na igreja N. S. do Rosário dos Pretos no Largo do Pelourinho. Enfrentar com sua idade já avançada esse percurso deveria ser penoso: subia a Ladeira 28 de Setembro, depois pegava uma estreita Rua que dava acesso à Igreja de São Francisco, atravessava o Cruzeiro até alcançar o início da Ladeira do Pelourinho, depois descia lentamente até o Largo onde se encontra a Igreja do Rosário dos Pretos. No fim do corredor do nosso andar, acima do início da escadaria do velho cassarão existia uma claraboia, abertura envidraçada, com caixilhos, feita no teto, a fim de permitir a passagem da luz.

GILFRANCISCO na MIssa do Galo realizada na Praça da Sé, em Salvador, Bahia

GILFRANCISCO e os amigos Marivaldo e Genivaldo brincando no pátio do Casarão 77

GILFRANCISCO e a irmã na porta do Casarão

As lembranças são muitas. Recordo-me do fim de tarde em que uma traquinagem fez prender o cabo do coador no suspensório, entornando sobre meu corpo o caboré de café, que depois de coado seria transferido para chaleira. Tempos depois limpando o espelho de uma velha penteadeira de jacarandá, despencou o prendedor do espelho e quase perdi o pé direito. Dona Antonia gritou põe pó de café e folha de pimenta que estanca. Felizmente não foi necessário ir a Assistência. Vi pela primeira vez a cara da morte, quando o velho Plínio marido da lavadeira Antonia, despencou do telhado sobre o vaso sanitário. Dona Antonia tinha asma crônica tossia dias e noites, incomodando o sono dos vizinhos do andar, sem falar nas escarradas nos cantos das paredes. Assistir assustado a morte da figura inesquecível do mestre Francisco, um afrodescendente aposentado das Docas já de idade avançada. Forte, alto, cabeleira alva e fala mansa, morreu infartado uivando feito um lobo. Certa feita fui surpreendido num dia de muito azul com Núbia, uma ruiva de olhos de gato, irmã dos amigos Pamir e Luciano, tínhamos a mesma idade sete pra oito anos, estávamos nus na escadaria do 77. Tivemos sorte de não sermos denunciados pelo vizinho, que pouco se importava com o que acontecesse no cassarão. Escapamos de uma surra. Reencontrei Núbia adulta com corpo de mulher morando na Lapinha, próximo ao Barracão onde era guardado o Carro do Caboclo e tivemos tempo suficiente para terminarmos o que havia começado muitos anos atrás.

Entre os moradores do 3º piso estava o enfermeiro paulista Manoel, baixinho, troncudo, cabelos brancos e longos, barbas a fazer. Trabalhava no Hospital Getúlio Vargas (Pronto Socorro), bebia diariamente, por várias vezes presenciei sua retirada pela Assistência. Era um bom camarada estava sempre nos presenteando com queimados e doces. Minha mãe às vezes o alimentava. Morreu infartado com pouco mais de cinquenta anos, embora aparentasse mais. A vida diária no casarão era boa. Criança nunca se queixa de nada. Meu pai saia muito cedo para trabalhar, subia a Ladeira da Praça e apanhava o bonde na Praça Municipal, em frente ao Elevador Lacerda, com destino ao bairro Canela, próximo ao Campo Grande. Minha mãe permanecia em casa cuidando de nós, inclusive de meu irmão Cipriano o mais velho que era paralítico, filho do primeiro casamento com Batista, um motorista de praça. Pio como chamávamos meu irmão, partiu aos dezoito anos sem dizer uma só palavra, sem nunca aprender os passos, sem nunca brincar conosco.

O casarão tinha uma pequena área na parte lateral sem cobertura, próximo ao quarto de D. Senhora onde brincávamos com o velocípede – eu, Edmilson e os irmãos Marivaldo e Genivaldo, filhos de Maria com um espanhol, diretor ou conselheiro do Esporte Clube Galícia. Era um homem generoso que visitava periodicamente sua manteúda. Pela foto que tenho da época, deveríamos ter a mesma idade 3 ou 4 anos. Sempre quando permitido ia à tenda de ofícios de Barbeirinho (barbeiro, amigo de meu pai), para ouvir um solo de Saraiva na clarineta do professor Ávila. Depois passava ligeiramente no Bar de Tavares para tomar uma gasosa de limão dos Vitta acompanhada de um quibe, iguaria árabe tão presente na Bahia do século 19, trazida pelos negros mulçumanos. Se tivesse tempo correr entre as peças de fazenda n’alfaiataria do velho Caboclo. Até os sete anos fui criado solto, conhecia todo o centro histórico de Salvador, ia até o Santo Antônio, sabia quais os becos da Barroquinha e Ladeira da Praça que podia ou não passar. Era uma área de muitos castelos e casas de prostituição. No Casarão 77 existiam algumas oficinas e pequenos escritórios contábeis, lembro-me de duas alfaiatarias, uma no 1º andar cuja entrada era pela Praça dos Veteranos e outra na parte térrea com acesso pela J.J. Seabra, ocupando todo o espaço entre a porta e a subida da larga escadaria. Às vezes estava tão movimentada pela clientela que dificultava a passagem dos moradores.

——————————–

[*] É jornalista e escritor. E-mail: gilfrancisco.santos@gmail.com